3つのビジネス

事業戦略

丸井グループが採用した1.5℃目標のシナリオ分析

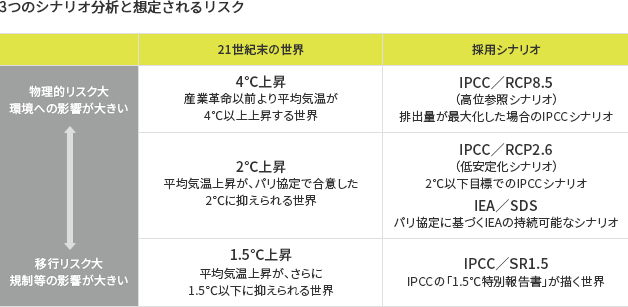

気候変動による世界的な平均気温の4℃上昇が社会に及ぼす影響は甚大であると認識し、気温上昇を1.5℃以下に抑制することをめざす動きに貢献していくことが重要であると考えています。2℃以下シナリオ(1.5℃目標)への対応を強化すべく、気候関連のリスクと機会がもたらす事業への影響を把握し、戦略の策定を進めています。

シナリオ分析に基づく1.5℃目標への対応力強化

シナリオ分析においては、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)やIEA(国際エネルギー機関)など世界の専門機関が描く①平均気温の上昇が4℃以上の世界、②気温上昇がパリ協定に準じた2℃未満の世界、③IPCCの「1.5℃特別報告書」が描く世界など、2050年までの3つのシナリオを描きました。

丸井グループの事業戦略

丸井グループは、小売・フィンテックに、経営理念やビジョンを共感しあえるスタートアップ企業などへの投資により、相互の発展につなげる「共創投資」を加えた、三位一体の新たなビジネスモデルの創出をめざしています。気候変動は、台風・豪雨などの水害による店舗・施設などへの被害や、規制強化に伴う炭素税の導入による費用の増加などのリスクが考えられます。一方、消費者の環境意識の向上に対応した商品・サービスの提供や環境配慮に取り組む企業への投資は、当社グループのビジネスの機会であると捉えています。

リスクと機会の分析

財務的影響については、気候変動シナリオなどに基づき分析を行い、以下を前提要件として、2050年までの期間内に想定される利益への影響額を項目別に算定しました。

前提要件

| 対象期間 | 2020年~2050年 |

|---|---|

| 対象範囲 | 丸井グループの全事業 |

| 算定要件 | ・気候変動シナリオ(IPCC・IEAなど)に基づき分析 ・項目別に対象期間内に想定される利益影響額を算定 ・リスクは事象が発生した際の影響額で算定 ・機会は原則、長期的な収益(LTV)で算定 ・公共事業などのインフラ強化やテクノロジーの進化などは考慮しない |

気候変動によるリスクおよび機会

| 世の中の変化 | 丸井グループのリスク | リスクの内容 | 利益影響額 | |

|---|---|---|---|---|

| 物理的 リスク |

台風・豪雨など による水害*1 |

店舗の営業休止 | 営業休止による 不動産賃貸収入などへの影響 |

約19億円 |

| 浸水による建物被害 (電源設備などの復旧) |

約30億円 | |||

| システムセンターの停止 | システムダウンによる グループ全体の営業活動休止 |

対応済*2 | ||

| 移行 リスク |

再エネ需要の増加 | 再エネ価格の上昇 | 再エネ調達による エネルギーコストの増加 |

約8億円(年間) |

| 政府の 環境規制の強化 |

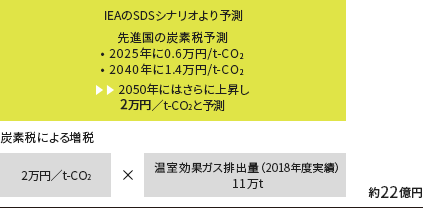

炭素税の導入 | 炭素税による増税 | 約22億円(年間) |

| 世の中の変化 | 丸井グループの機会 | 機会の内容 | 利益影響額 | |

|---|---|---|---|---|

| 機会 | 環境意識の向上・ ライフスタイル の変化 |

サステナブルな ライフスタイルの提案 |

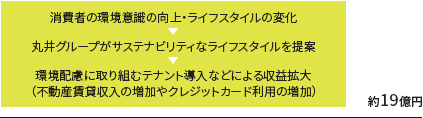

環境配慮に取り組む テナント導入などによる収益 |

約19億円*3 |

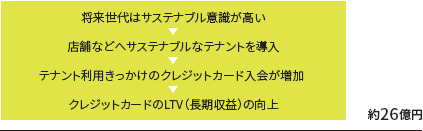

| サステナブル志向の高い クレジットカード会員の増加 |

約26億円*4 | |||

| 環境配慮に取り組む企業への 投資によるリターン |

約9億円 | |||

| 一般家庭の 再エネ需要への対応 |

クレジットカード会員の 再エネ電力利用による収益 |

約20億円*5 | ||

| 電力調達の多様化 | 電力小売事業への参入 | 電力の直接仕入れによる 中間コストの削減 |

約3億円(年間) | |

| 政府の 環境規制の強化 |

炭素税の導入 | 温室効果ガス排出量ゼロの 達成による炭素税非課税 |

約22億円(年間) |

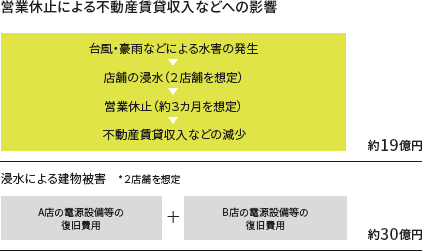

- *1 ハザードマップに基づき影響が最も大きい河川(荒川)の氾濫を想定(流域の2店舗に3カ月の影響)

- *2 バックアップセンター設置済みのため利益影響は無しと想定

- *3 不動産賃貸収入の増加およびクレジットカード利用の増加

- *4 クレジットカードの新規入会や利用による収益を算定

- *5 リカーリングなどでのゴールドカード会員の増加による収益を算定

リスクについて

気候変動関連リスクには、異常気象の激化による資産の損傷などを含む「物理的リスク」と、政策や法規制の変化などがもたらす「移行リスク」があります。1.5℃目標の世界では、4℃、2℃の世界と比較して、「物理的リスク」よりも「移行リスク」の影響が強くなると判断しています。しかしながら、気温上昇が1.5℃以下に抑制されたとしても急性的に台風・豪雨などでの水害は発生しうると予測しています。

物理的リスク

・店舗の営業休止

丸井グループは、小売事業として店舗・施設などを有しており、一部店舗において水害による営業休止の影響があると認識しています。

移行リスク

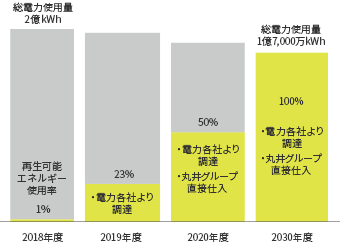

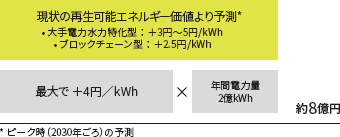

・再生可能エネルギー価格の上昇

脱炭素社会への移行に伴い、温室効果ガス排出規制が強化されるとともに再エネ単価の上昇を予測しています。丸井グループは、2030年度までにグループの事業活動で消費する電力の100%を再エネで調達するという目標を掲げており、再エネコストの上昇は、財務的な影響をもたらします。

再生可能エネルギー100%切り替えへのロードマップ

再エネ調達によるエネルギーコストの増加

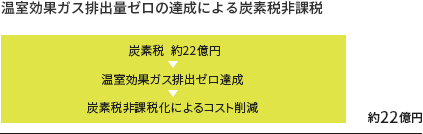

・炭素税の導入

政府の環境規制強化にともなう炭素税が日本で導入され、かつ、丸井グループの再エネ使用が0%に後退したと仮定した場合の丸井グループの温室効果ガス排出量に対する増税分をIEAのシナリオから影響額を算定しています。

機会について

気候変動は、消費者の環境意識の向上やライフスタイルの変化に影響が及ぶと予測しており、丸井グループの事業特性を踏まえた、さまざまなサステナブルな取り組みが機会になると想定しています。また、再生可能エネルギーの拡大にともなう電力市場の変化や政府の環境政策などに対応していくことで、新たな機会が創出できると考えています。

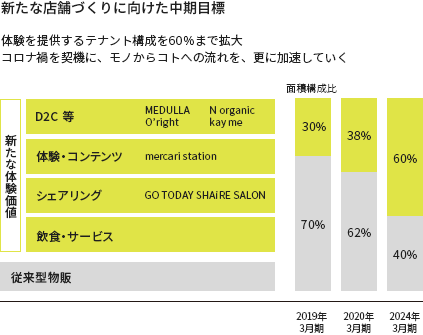

サステナブルなライフスタイルの提案

・環境配慮に取り組むテナントさまの誘致などによる収益

丸井グループでは、環境に配慮した商品・サービスを提供するテナントさま(D2Cテナントなど)を積極的に誘致していく店舗戦略を掲げており、このようなテナントさまが増えることによる収益の向上を機会として算定しています。

・サステナブル志向の高いクレジット会員の増加

サステナブルな意識の高い将来世代が、気候変動に取り組む企業・テナントに共感し、そのテナントの利用をきっかけにエポスカードへの入会が増加することによる長期的な収益を算定しています。

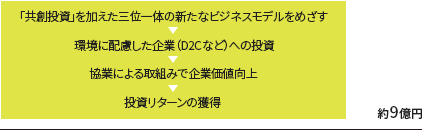

・環境配慮に取り組む企業への投資によるリターン

丸井グループは、小売・フィンテックに、経営理念やビジョンを共感しあえるスタートアップ企業などへの投資によって相互発展につなげる「共創投資」を加えた三位一体の新たなビジネスモデルの創出をめざしています。投資先には、環境に配慮した企業(D2Cなど)があげられ、投資リターンを機会として算定しています。

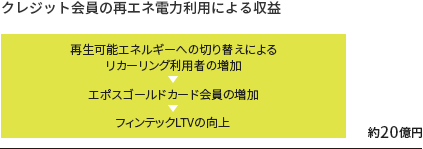

一般家庭の再エネ需要への対応

今後の消費者の環境意識の向上から、一般家庭の再エネ需要が高まると予測しています。丸井グループは、エポスカード会員に再生可能エネルギーへの切り替えをおすすめしており、カード会員の再エネ電力の利用によりリカーリングが増加しゴールドカード会員化に繋がることでの長期的収益を算定しています。

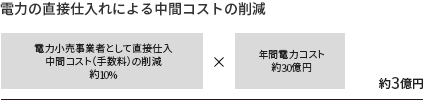

電力小売事業への参入

グループ会社である(株)マルイファシリティーズは、2019年9月に小売電気事業に参入しました。これによる電力調達コストの削減を算定しています。

炭素税の導入

丸井グループは、2030年までに事業活動で消費する電力の100%を再生可能エネルギーにすることを目指す「RE100」に加盟(2018年7月)しています。目標が達成され、温室効果ガスの排出がゼロになることによる炭素税の非課税額を算定しています。

リスク管理

丸井グループは、グループの事業が気候変動によって受ける影響を把握し評価するため、シナリオの分析を行い、気候変動リスク・機会を特定しています。特定したリスク・機会はサステナビリティ推進体制の下、戦略策定・個別事業運営の両面で管理しています。グループ会社(小売業・施設運営・物流・ビルマネジメントなど)の役員で構成される環境・社会貢献推進分科会で議論された内容は、サステナビリティ委員会において定期的に報告し協議を行い、案件に応じて取締役会への報告・提言を行っています。企業戦略に影響する気候変動を含めた世の中の動向や法制度・規制変更などの外部要因の共有や、グループ各社の施策の進捗状況や今後のリスク・機会などの内部要因を踏まえて、戦略・施策などの検討を実施していきます。

指標と目標

丸井グループは、グリーン・ビジネスの指標として、環境効率(営業利益/CO2排出量)およびサーキュラーレベニュー(サーキュラー売上高・取扱高/小売総取扱高)を設定しています。CO2などグループ全体の温室効果ガスの削減については、「2030年までに2017年3月期比Scope1+Scope2を80%削減、Scope3を35%削減(2050年までに2017年3月期比Scope1+Scope2を90%削減)」が、2019年9月にSBTイニシアチブにより「1.5℃目標」として認定されています。また、2030年までにグループの事業活動で消費する電力の100%(中間目標:2025年までに70%)を再生可能エネルギーから調達することを目標として、2018年7月にRE100に加盟しています。

このサステナビリティサイトは、色覚障がい者の方々に配慮しています。