トップメッセージ

1. サステナビリティ、未来に向けた意志

私たちは2008年から毎年CSRレポートを発行してきましたが、2016年からタイトルを「共創サステナビリティレポート」に改めることとしました。これは、単に最新のキーワードへの言い換えということではなく、これまでの私たちの想いと、これからの未来に向けた意志を表しています。

なぜ「CSRからサステナビリティへ」なのか。その理由の一つは、私たちを取り巻く社会の変化です。中でも、私たちが最も注目するのは、投資の世界におけるESG投資という新しい潮流です。これまで、ともすると短期的な視点での、お金がお金を生む投機のように(特に日本では)考えられてきた投資の世界で、ガバナンスは当然としても環境や社会的課題の解決を重視する機運が高まってきたことは、とても重要な変化です。

先日、世界最大のアセットオーナーであるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、年金の運用機関に対してESG投資をすすめるよう求めました。また、それに関連して、ESG投資の検討材料となる優れた統合報告書の一つとして丸井グループの「共創経営レポート」が選ばれたことは、私たちを大いに勇気づけました。

これまで私たちは、「本業=社会へのお役立ち」をめざして本業に取組んできました。そうした私たちにとって、CSRという言葉は、どこか本業とは別の、本業プラスアルファの活動というニュアンスが拭いきれず、居心地の悪さがありました。その点、ESGは、「本業=社会へのお役立ち」をめざす私たちの想いに叶った、わかりやすい評価基準であるように思われます。

そこで、私たちは、世の中の変化に対応して、環境・社会・ガバナンスを重視するESGを踏まえたうえで、そのめざすところのサステナビリティの実現を新しい目標として掲げ、これまで以上に長い時間軸で、未来志向の「本業=社会へのお役立ち」の取組みをすすめていきます。

2. 未来志向の「本業=社会へのお役立ち」

サステナビリティに向けた私たちの取組みについては、「共創サステナビリティレポート」で、環境・社会・ガバナンスのそれぞれについて詳しくご説明しますので、ここでは敢えてバランスを失することを恐れず、これだけはぜひお伝えしたいというハイライトのみをご紹介します。

E:環境リデュースと収益向上の両立

まず、環境については、これまですすめてきた「循環型ファッション」の取組みは継続しますが、その重点をリユースからリデュースへと移していきます。

私たちの主力カテゴリーの一つであるファッション商品のリデュースに取組むというと、それでは収益の減少を招いてしまうのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかしながら、私たちは独自の取組みを通じて、リデュースと収益の向上が両立し得ることを確信しています。

業界に先駆けて2013年から始めた靴の下取りでは、驚くほど多くのお客さまに靴を持ち寄っていただきましたが、その中には、ほとんど着用していない靴もたくさんありました。

「なぜこんなに多くの履いていない靴をお客さまはお持ちなのか」。店頭で下取りを受け付けていた靴売場の社員が不思議に思ってお客さまにお尋ねしてみると、「デザインが気に入って買ったけれど、履き心地が良くなかったり、サイズが合わず痛くなったりしたので、履かなかった」とおっしゃる方が多くてびっくりした、という出来事がありました。

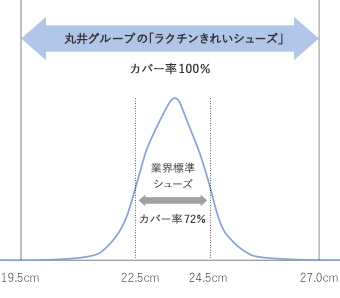

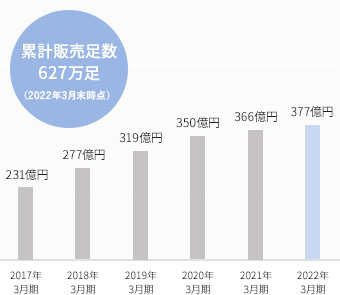

その社員はその後、靴のプライベートブランドを開発する部署に異動し、発売以来お客さまからご好評をいただいている「ラクチンきれいシューズ」の開発に携わることになりました。開発した「ラクチンきれいシューズ」は、累計販売足数350万足を超える、業界でも異例のヒット商品となり、今や当社のプライベートブランドを代表する商品となっています。デザインの良さだけでなく、履き心地が良く、一人ひとりに合うサイズの商品をご提供することで、お客さまには、喜んでいただけるだけでなく、無駄な買い物をさせてしまうこともなくなり、結果的にリデュースが実現します。

商品の下取りから商品開発までの一連のプロセスを、私たち自身が責任を持って手掛ける独自の取組みを通じて、これからもリデュースと収益の向上の両立にチャレンジしていきます。

ラクチンきれいシューズの売上高

S:社会インクルージョンと新たな需要創造の両立

私たちは、これまで社内を中心に、女性の活躍推進や障がい者雇用、「職種変更」というグループ内でのさまざまな職種を体験することで個人の多様性を培う独自の人事制度などを通じて「多様性の推進」に努めてきました。おかげさまで、国やさまざまな団体からも表彰していただき、実績を評価していただくことができました。

そこで、今後は多様性の取組みを社外のお客さま、消費者に向けて拡げていきたいと考えています。お客さまの多様性の受容、「インクルージョン」が私たちの未来に向けたテーマです。

店舗においては、これまでも年齢や性別に関わりなく老若男女すべてのお客さまに喜んでいただける店づくりをすすめてきましたが、今後は障がいの有無を超えて楽しんでいただける店づくり、LGBTを含めた性別を超えて楽しんでいただける店づくりを2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてすすめていきます。

商品については、プライベートブランド商品を中心に、デザインだけでなく、履き心地や着心地、そして何よりもサイズの幅を拡大することで、身体的特徴を超えてすべての人に喜んでいただけるファッション商品の開発を推進します。

ファッションの世界では、従来、標準的なサイズの方々をターゲットにして、商品が開発・提供されてきました。身体的に大きな方や小さな方向けには、そもそも商品がつくられていないということすらありました。例えば、私たちがお話を伺ったお客さまの中には、小柄なためにハイヒールを履きたくても自分に合うサイズがないのでやむなくスニーカーを履いている、合うサイズの洋服がないのでやむを得ず子供服を着ている、という方がたくさんいらっしゃいました。小柄な男性や大柄な女性、男性、LGBTの方にも同様の悩みをお持ちの方がいらっしゃいます。

そもそも、ファッション・ビジネスはなぜ標準的なサイズしか提供しないのかということを考えてみると、在庫効率という問題があるのではないかと思われます。サイズを増やすと在庫が増え、在庫が増えるとロスが多くなって利益率が下がるという課題です。この課題は、当然、私たちも抱えていますが、リアルタイムの単品管理システムの構築や自社物流センターの運用、さらには、店頭在庫を持たないオムニチャネル型の売場開発などの革新を通じて解決してきました。

一部の標準的なサイズの方々だけがファッションを楽しむことができて、それ以外の方々は疎外されているという状況は、決して豊かな社会とは言えません。従って、今後はさまざまなファッション商品のサイズの拡大や着心地の改善に取組み、身体的特徴を超えて、すべての人に喜んでいただける未来志向のファッション商品をご提供することで、インクルージョンと新たな需要の創造を両立させていきます。

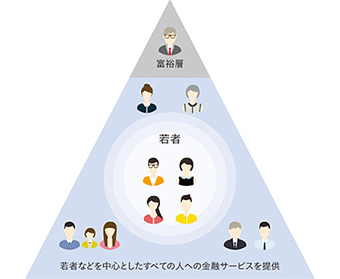

また、クレジットカードについては、創業以来、若者向けのクレジットカードという独自のビジネスを創り出すことで、インクルージョンをすすめてきましたが、今後はカード事業からフィンテック事業へと進化を遂げることで、その活動領域を飛躍的に拡げていくことをめざします。フィンテックというと、一般的にテクノロジーの活用に注目する見方も多いようですが、私たちは、フィンテックの本質は、「すべての人に金融サービスを提供する—ファイナンシャル・インクルージョン」というミッションにあると考えます。

これまでの金融業は、富裕層を中心にサービスを提供してきましたが、今や世界的に台頭してきているフィンテックは、富裕層以外の、若者も含めた一般の方々に金融サービスを提供することをそのミッションにしています。私たちは、日本のクレジットカードにおいてこのインクルージョンを率先してすすめてきたという自負もあり、このミッションに大いに賛同できるので、フィンテック企業との協業やオープンイノベーションを推進し、「すべての人に金融サービスを提供する—ファイナンシャル・インクルージョン」の実現に貢献していきたいと思います。

G:ガバナンスすべてのステークホルダーにとってのガバナンス

ガバナンスについては、2016年4月から社内の取締役の員数を従来の8名から、思い切ってその半分の4名に減員し、2名の社外取締役の構成が3分の1とコンパクトな体制になったことで、経営課題についてもこれまで以上に話しやすく、中味の濃い議論ができるようになりました。

また、株主・投資家の皆さまとの企業価値共創をめざし、2015年10月にIR部を設置しました。さらに、2016年10月にはESG推進部を設置し、非財務情報を含めた長期投資家との対話の強化をはかっています。

そのほかにも、ガバナンスのフロントランナーをめざして、体制の整備や運用の改善をおこなっています。詳細については、社外取締役の対談も含めて当社の「共創経営レポート」をご参照ください。

今後の取組みとしては、未だ検討中ではありますが、株主総会の進化に挑戦していきたいと考えています。当社を含めて日本企業の取締役会は、この数年間でかなり整備がすすんできましたが、一方、企業の最高機関である株主総会は、まだ旧態依然としており、改善の余地があると思われます。個人株主との対話という観点でいうと、機関投資家とおこなっているスモールミーティングの個人株主版を実施することも考えられます。

また、取締役会についても、ドイツやスウェーデンのように社員の代表が参加している国や、アドバイザリーボードとして、お客さまの代表に参加していただいている企業などもあります。当社では、企業価値を「すべてのステークホルダーの利益、しあわせの調和」と理解しているので、ガバナンスについてもすべてのステークホルダーにとってのガバナンスを実現するために、ステークホルダー・インクルージョンという課題にも取組んでいきたいと考えています。

そして、こうした課題の解決と今後のさらなる進化に向けては、すべてのステークホルダーの皆さまのご協力が必要です。皆さまの忌憚のないご意見、ご要望などをぜひともお聞かせいただくことで、皆さまとの対話をすすめ、企業価値の向上をめざしていきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2016年11月

このサステナビリティサイトは、色覚障がい者の方々に配慮しています。