代表執行役員 CEO

2021年10月

ステークホルダーの皆さまのおかげで、歩んでこられた5年間

新型コロナウイルス感染症が世界を襲ってからすでに2年近くが経とうとしています。感染症に罹患された方や生活に影響を受けられた方々に、心よりお見舞いを申し上げます。この間、世界中の人々は移動の自由やさまざまな行動を制限され、日常生活が一変しました。ウイルスという人間のコントロールを超えた自然の力によって強制的に社会・経済活動を停止させられたことで、人々は立ち止まって考える機会を持ちました。

多くの人々がこれまでの生活を振り返り、そして未来を展望したことで世界は大きく変わろうとしています。かねていわれてきた世界の大転換に向けて、見えないところで大きく舵が切られているように思われます。コロナ禍はまだ予断を許さない状況で、その終息も見えていません。しかしながら、コロナ禍を経験した後の世界は、確実にこれまでとは違う方向へと進んでいくことになるでしょう。

こうした中、丸井グループは2021年3月、これまで5年間にわたって取り組んできた中期経営計画(以下、中計)を終了しました。4年目まで順調に進んできた中計ですが、最終年度はコロナ禍の影響で、残念ながら目標未達成となりました。ステークホルダーの皆さまのご期待にお応えすることができず、誠に申し訳ございませんでした。しかしながら、この5年間を振り返ってみると、中計のスタート時に私たちがめざしていたことは、そのほとんどについて実現することができました。小売セグメントでは定借化が完了したことで収益が安定化し、「売らない店」へのトランスフォーメーションが進みました。フィンテックセグメントでもエポスカードの拠点が全国に広がったことで、事業規模は約2倍にまで成長しました。また、当初の計画にはなかった「共創投資」という新たな取り組みが加わってスタートアップへの投資と協業が進み、さまざまなイノベーションを導入することができました。さらに、ESGに関しても2019年に発表した「VISION 2050」をもとに展開してきたさまざまな取り組みが、DJSI(Dow Jones Sustainability Index)の世界の小売分野でNo.1にランキングされるなど高い評価を得ることができました。

5年間でここまで歩みを進めることができたのは、ひとえにお客さま、株主・投資家の皆さま、お取引先さま、地域・社会の皆さま、そして将来世代の皆さまなど、すべてのステークホルダーの皆さまのおかげです。ご協力にあらためて厚く感謝申し上げます。

「インパクト」策定時に大切にした、“Ikigai”という考え方

しかしながら、私たちの未来に向けた旅は、まだ始まったばかりです。2021年5月、私たちは新たな中計を策定し、さらなる高みをめざして旅立つことにしました。2026年に向けた5カ年の中計の中で、私たちが一番ワクワクしているのは、「インパクト」という新しい取り組みです。これまでの中計では、事業戦略や資本政策が中心でしたが、新しい中計では、これにインパクトが加わりました。インパクトはもともとNPOなどのソーシャルセクターで用いられていた概念で、活動を通じて生み出したい「社会的変化」などを表します。私たちは営利企業ですが、どのような意味でインパクトという言葉を使おうとしているのか、図を使いながら説明させていただきます。

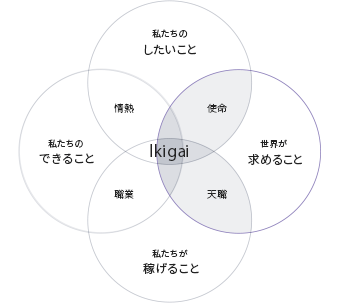

参考にしたのは私の大好きな“Ikigai”の図です(図1参照)。“Ikigai”は「生きがい」のことで、図によると「生きがい」とは、「私たちのしたいこと」「私たちのできること」「私たちが稼げること」「世界が求めること」という4つの輪が重なったところにあります。この“Ikigai”の素敵なところは、「私たち」のしあわせと「世界が求めること」が交わるところに本当のしあわせがあるという点で、利己と利他の心が調和していることです。

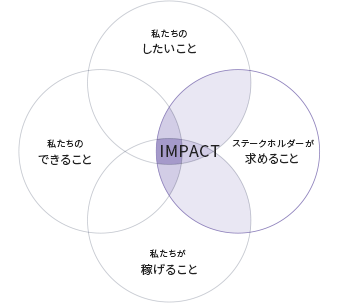

これにならって、主語を個人から企業に置き換え、あわせて「世界が求めること」を「ステークホルダーが求めること」に置き換えてみました。これが私たちにとってのインパクトです(図2参照)。今流行りの「パーパス」とも近い考え方ですが、パーパスがどちらかというと「私たちの」存在意義であり、自分たちを中心とした視点であるのに対して、インパクトでは「ステークホルダーが私たちに求めること」の中で「私たちが応えられること、応えたいこと」は何かというように、ステークホルダーが起点となっている点が異なります。私たちの理念や企業文化にはこのような視点、考え方の方が合っている気がするのです。

図1 : インパクト策定時に参考とした“Ikigai”の考え方

4つの輪が重なったところに “Ikigai”がある。そして、「私たち」のしあわせと「世界が求めること」が交わるところに、本当の「しあわせ」があると定義されている。

出典: 2014年5月にMarc Winn氏が発表した“Ikigai”を視覚化した図をもとに当社作成

図2 : 丸井グループが考える「インパクト」の定義

私たちの「したいこと・できること・稼げること」よりも、ステークホルダーが「求めること」が起点となっている点が、丸井グループが掲げる「インパクト」の大きな特徴。

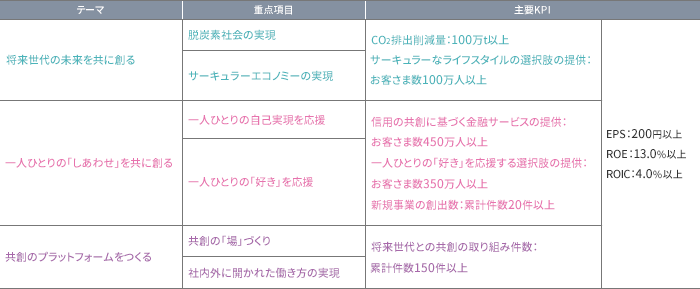

私たちがめざすインパクトは、「将来世代の未来を共に創る」「一人ひとりの『しあわせ』を共に創る」「共創のプラットフォームをつくる」という3つのテーマと6つの重点項目で構成されます(図3参照)。そして、重点項目ごとに具体的な取り組みを実施していきます。ここで重要なことは、ステークホルダーのしあわせと利益を共に実現するための「価値創造ストーリー」です。インパクトは、決して株主の利益を軽視してその他のステークホルダーのしあわせを優先させようとするものではなく、「すべての」ステークホルダーの利益としあわせを追求するものだからです。ステークホルダーの中には株主も含まれるので、当然ながら株主の期待する利益や資本効率も実現できなくてはなりません。こうした金銭的価値と、株主以外のステークホルダーが期待する非金銭的な価値を共に実現するための道筋が「価値創造ストーリー」です。

図3 : 「インパクト」で実現したい未来を明確化

具体的な内容や目標については、現在、グループの各事業会社や各部署が2022年3月期中を目処に策定を進めています。つまり、今回の中計は初めからすべての取り組みが十分に練り上げられたうえでスタートするわけではなく、フレームワークを決めて、後は動きながら流動的に進化していくようなプロジェクトとなっているのです。

「インパクト」を実現するための、6ステークホルダー・ガバナンス

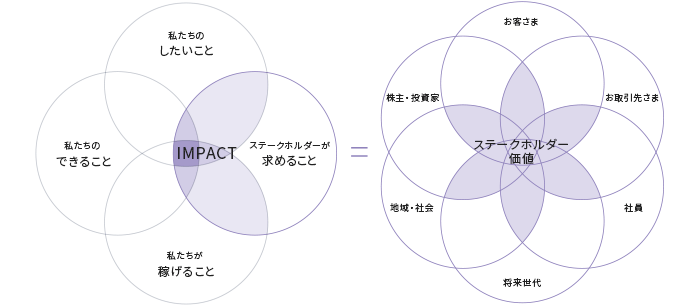

このような新しい中計に取り組めることに、私たちはとてもワクワクしています。というのも、こうした経営のあり方は、私たちがこれまで常に追求してきたものだからです。私たちは、経営の目標である企業価値を「すべてのステークホルダーの利益としあわせの調和」を創出し拡大することと定義してきました。これをインパクトの図と並べてみると、私たちが「したいこと×できること×稼げること×ステークホルダーが求めること」であるインパクトは、私たちの企業価値の定義とぴったり重なります(図4参照)。つまり、「インパクト=ステークホルダー価値=企業価値」です。この3つを一致させることが、これから5年間かけて私たちが実践したい経営です。

図4 : インパクト=ステークホルダー価値=企業価値

今回設定した「インパクト」の定義と、「すべてのステークホルダーの利益としあわせの調和」を創出し拡大する企業価値の定義、すなわちステークホルダーの価値は、ぴったりと重なる。この3つを一致させることが、これから5年間かけて私たちが実践したい経営の姿。

そのための第一歩として、経営の中核である取締役会にステークホルダーを迎え入れることとしました。株主の代表としてみさき投資(株)代表取締役社長の中神康議氏、サステナビリティの専門家としてピーターD.ピーダーセン氏を社外取締役にお迎えし、社内からはWell-beingの専門家で産業医の小島玲子が新たな取締役として選任されました。このガバナンス体制は、私たちのめざすステークホルダー経営に向けた第一歩ですが、同時にボード3.0の要素(社外取締役が積極的に経営戦略の立案などにかかわる統治形態)も取り入れていきます。

具体的には、取締役会の諮問機関として新たに戦略検討委員会を設置し、中神氏が委員長に就任します。あわせてサステナビリティ委員会を設置し、ピーダーセン氏が委員長に、小島が委員に就きます(サステナビリティ委員会には、将来世代の代表として(株)ユーグレナ初代Chief Future Officerの小澤杏子氏も参加されます)。この取り組みは、2019年あたりから世界的に議論されるようになったステークホルダー資本主義を企業経営において実践しようとするものでもあります。

「長期安定的な増配」にこだわる本当の理由

ところで、ステークホルダー経営を実践するにあたって、なぜ株主を取締役会に迎えることから始めるのでしょうか。それは、先にご説明した通り、私たちがめざすステークホルダー経営はシェアホルダーに向けた経営を否定するものではなく、株主を含めたすべてのステークホルダーのための経営をめざすものだからですが、理由はそれだけではありません。なぜかというと、株主の利益を重視することは必ずしもその他のステークホルダーの利益を軽視することにはならないと考えるからです。一口に株主といっても、さまざまな株主がいます。一般的に株主というと富裕層などが連想されますが、世の中にはそれ以外にも多くの株主がいるのです。よく知られているのは年金基金で、GPIF(Government Pension Investment Fund:年金積立金管理運用独立行政法人)のような国の年金から、企業年金までさまざまな基金があって、これらが株式投資により得た収益は、私たちや将来世代の年金に充当されます。

そのような株主の一つとしてご紹介しておきたいのが青井奨学会です。青井奨学会は当社の創業者である青井忠治が個人の株式を拠出して設立した公益財団法人で、当社にとって9番目の大株主です。この奨学会は丸井グループの配当金を原資に、約200名の大学生と高校生に毎年約1億2,000万円の奨学金を無償で給付しています。私は奨学会の評議員を務めているのですが、丸井グループの業績が順調に推移したため、2021年3月期の新規給付者は70名となり、過去最多を更新することができました。

ところで、奨学会に関して、私には苦い思い出があります。私が社長に就任した直後に経営危機に見舞われ、二度の赤字決算を余儀なくされた際に、それまで1株当たり28円だった配当金を14円に減配した時のことです。奨学会の事務局に新年度の計画について聞くと、「来期からの新規給付者数はこれまでの半分以下になります」と言うのです。驚いて、なぜそうなるのか尋ねてみると、「丸井の配当が半分になったからです」という答えが返ってきました。「この状況が続くと、新規だけでなく既存の学生への給付も減額しなければならなくなるかもしれません」という心配の声も聞かれました。

私はこの言葉に衝撃を受けました。配当が減るということが、株主とその先にいる人たちにどんな影響を与えることになるのか、初めて思い知らされたからです。この時、業績が回復した暁には二度と減配だけはするまいと心に誓いました。当社が「長期安定的な増配」にこだわって、業績回復以来、コロナ禍の2020年も含めて9期連続の増配を続けているのは、この時の苦い経験がもとになっています。ですので、私には株主利益 vs 社会貢献といった構図で経営をとらえることはできないのです。奨学金だけでなく、年金や保険金の支払いも含めて株主利益の多くは社会の福祉とも結びついているからです。

このように株主の利益とその他のステークホルダーの利益が相互に関連し合い、株主の利益が巡りめぐって社会の利益に貢献し、社会の利益が巡りめぐって株主の利益となるような構造を踏まえたうえで、めざすべき経営を追求していきたいと思います。それが、株式を上場している企業の責任であると考えています。まずは今回のチャレンジを成功させることで、次のステップへと歩みを進め、その先で将来世代やお客さま、社員の代表を取締役会に迎えたステークホルダー経営を実現していきたいと思います。

将来世代との「共創」と「新しい働き方」

これから、インパクトの創出をめざす私たちの新しい旅がスタートします。楽しみにしているのは、私たちの理念やインパクトに共感していただける皆さまと共に取り組みを進めていくことです。このような取り組みのことを、私たちは「共創」と呼んでいます。それは、ステークホルダーの皆さまの声を聞いて、それに応えるという受け身の取り組みではなく、共感していただける皆さまと一緒になってインパクトを創出していくということです。私たちはこれまでも、お客さまと共に店舗や商品をつくってきました。近年では、スタートアップ企業の皆さまとの共創に取り組んでいます。成功事例が少なく、難しいといわれているオープンイノベーションですが、私たちは約40社のスタートアップ企業との協業を進めるために、200名以上の社員からなる共創チームを編成して、本気で共創に取り組んでいます。おかげさまで、少しずつ共創の成果も生まれてきました。

今後は、将来世代との共創に力を入れていきます。「脱炭素社会、サーキュラーエコノミーの実現」というインパクトを実現するためには、サステナビリティ・ネイティブな将来世代との共創が欠かせません。また、「一人ひとりの自己実現を応援」「一人ひとりの『好き』を応援」というインパクトを実現するためにも、個のエンパワーメントを促すインターネットや自立分散型の社会を後押しするブロックチェーンなどのテクノロジーを活用することが不可欠で、そのためにはデジタル・ネイティブな将来世代との共創が必須です。

将来世代との共創をさらに進めるためには、「新しい働き方」もつくり出していく必要があります。これまでのように社内中心ではなく、外にも開かれた働き方。新卒中心の採用だけでなく中途採用を進め、契約社員、あるいは副業やシェアワーカー、長期インターンなどプロジェクトごとに最適なメンバーが集えるような働き方。年齢や経験年数にかかわらず、能力とスキル、やる気さえあればすぐにでもリーダーとして活躍できるような働き方。社内・社外という枠を超えた共創を進めるための「協業が本業」になるような働き方、等々。

実現することはいずれも簡単ではなく、すぐにできることではないかもしれませんが、着実に進化することで共創のエコシステムをつくっていきたいと思います。「共創経営レポート」を通じて私たちの理念やインパクトに興味を持っていただいた方々と未来を共創できることを楽しみにしています。